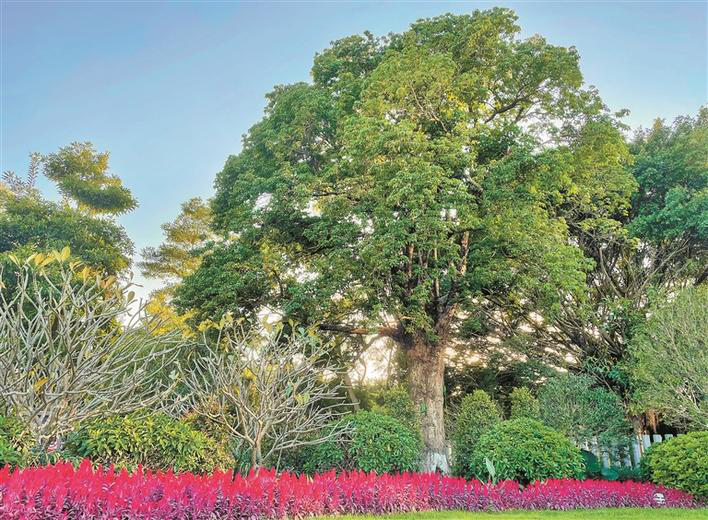

150多岁的秋枫古树伫立在坪山中心公园东侧

一方水土养一方人,一方水土也养一方树。

在168平方公里的土地上,坪山区拥有马峦山、田头山等山体景观,坪山河贯穿全境,松子坑水库、大山陂水库等水体星罗棋布,构成了独特而优良的生态系统。依托优越的自然生态本底,坪山形成了“南山北水中田园”的城区布局,有着丰富的植物资源。据目前已完成的自然生态调查显示,全区有动物超过1000种,植物超过1900种,并仍在持续观察、记录新的物种。

细看坪山区古树明细,149株百年以上古树隶属于8科11属11种,98.66%均为水翁、榕树、红鳞蒲桃、龙眼等乡土树种,其中榕树最多,占全部古树的36.24%,其次是樟树、龙眼,3个树种加起来占全部古树的77.85%。

这也代表着坪山区的古树资源以地带性的原生树种为主,大多数是“老祖宗”所留下来的。

树木与人一样,随着年月流逝而饱经风霜,可能出现这样或那样的问题,需要科学管养和保护。如何做好古树的管护是城市管理所面临的新问题,最大限度延长古树的生长旺盛期,以充分延长它们造福人类的时间,是管护古树的根本目的。

除了日常的选差管理,施肥保水、防病治虫及修剪枝叶外,古树也需要“体检”。今年,坪山中心公园东侧的一株14米高的秋枫古树,就出现了“病症”,树冠稀疏,大部分叶片发黄,还出现了孔洞。工作人员现场检查发现,树下环境较荫蔽潮湿,导致树皮上有大量腐生生物。

9月,坪山区委托专业机构利用“PICUS弹性波树木断层检测仪”,相当于植物界“CT”。检测仪利用声波技术,通过记录声波传播时间,运用高准确度的树木几何信息学软件计算声速和绘制树木声波传递速率或树木密度图像,进而准确的描述树木内部结构。最终,树木调查鉴定报告显示,这株估测树龄150余年的秋枫整体长势衰弱,在距离地面不到1米的位置树木的木质部腐烂严重,与2020年检测结果对比,内部受损率增加了6%。另外,在距离地面1.3米高的位置也出现了较为明显的木质部腐烂。

考虑到周围环境没有明显变化,专家认为主要是受病虫害的影响。随后,专家分析,结合这株秋枫的症状,枝梢枯萎、嫩叶扭曲,这是叶蝉所造成的典型病症,因为它不会让树木致死,只会吸取叶片汁液,导致枯黄、枯落,加上夏季气温高,也是叶蝉虫害高发期。另外,叶片上的不规则孔洞则是金龟类食叶害虫造成的。

专家抽丝剥茧,还发现秋枫四周被小乔木、灌木和地被植物包围,通风条件差,也导致病菌滋生,加剧了树体的腐烂。

“元凶”终于找到了!专家开出了病虫害防治、促根复壮、树洞修补,以及修剪和清理周围小乔木和灌木的处方。

对症下药,药到病除,只一个多月,秋枫已经复绿复壮了。

据介绍,2020年,坪山区率先完成辖区149株古树的“体检”工作,通过GPS卫星定位、PICUS弹性波树木主干空洞检测、TRU树木雷达根系检测和土壤检测等技术手段,对坪山区的149株古树的生长势、采光、土壤、周围植被等状况进行逐一调查、分析,全面摸清和掌握了深圳坪山古树名木资源基本情况,并为下一步开展“一树一策”专项保护提供了依据。

为了更好地管护古树,坪山为149株古树全部编号、建档,并结合大数据技术推进古树信息化管理,让所有古树名木有了属于自己的“电子户口”,还为每株古树定制了“身份证”,在古树铭牌上,有该株古树的编号、种类、树龄,了解到该株古树的详细知识介绍,让人们能够更了解古树,更自发地保护古树。

坪山正朝着“未来之城”的目标奋蹄扬鞭,在日新月异的发展下,如何平衡城区发展与古树保护?

瞄准未来5年,坪山已制定了古树名木5年养护方案,将每一棵古树的基本数据及后续养护方案录入系统形成信息档案,为辖区古树后续养护管理工作提供了科学依据。

目前,坪山正使用建模软件为古树建立三维模型。工作人员对树冠进行无人机拍摄后,测算出正摄影像图,然后在正摄影像上勾绘树冠范围。现在,全部149株古树测绘及计算工作,相关数据已上传市多规合一系统的专项数据汇交并同步提供给区政数局,待数据主管部门审核后便能正式入库入档。

为古树保护插上智慧的翅膀,坪山运用数字化档案管理、仿真树体支撑保护设施、树体生长姿态监测及树木生长环境3D测绘等前沿技术,建立古树及其周边环境高精度3D数字化模型,为持续监测古树树体生长状况、评估灾害性天气树体安全、系统保存古树资料和形象展示景观资源等提供科学依据。

绿水青山就是金山银山,发展与保护并不矛盾,保护是为了可持续发展,发展是为了高质量的保护。记住乡愁,留住根脉,不忘来处,方知去处。

(来源: 深圳商报)